In den letzten Tagen habe ich meine halbe peer group zugeballert mit der Frage, ob sie ES denn schon gelesen hätten — um dann jeweils nachzuschieben, dass mit „ES“ nicht der so betitelte Roman von Stephen King gemeint sei, sondern das mit vielen überraschenden Großschreibungen durchzogene neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre (wobei es eigentlich in beiden um extrem gruselige Clowns geht).

„Noch wach?“ ist die Geschichte dreier Männer – ein Ich-Erzähler; ein mächtiger Medienmanager, der immer nur als „mein Freund“ vorgestellt wird; ein Chefredakteur in dessen Konzern, der jede Menge Affären mit ihm untergeordneten jungen Frauen unterhält -, und einigen dieser Frauen, die als einzige Charaktere Namen haben. Mehr oder weniger zufällig gerät der Erzähler in diesen Sumpf aus Machtmissbrauch, Männerkumpelei und politischer Radikalisierung. Eine #MeToo-Geschichte, die traurigerweise überall spielen könnte, im Text aber in einem Berliner Krawall-Fernsehsender, weswegen sich jetzt alle fragen, ob damit nicht eigentlich ein sehr konkretes Verlagshaus gemeint sein müsste.

Es ist schon amüsant, wenn auch auf Dauer deprimierend, zu sehen, wie das versammelte Feuilleton-Personal das Literaturgrundstudium in den Wind schießt und wie von Sinnen Autor und Erzähler, Fiktion und Realität (oder doch Wirklichkeit?) durcheinanderwirft und die ganze Zeit (und schon vor Veröffentlichung) einen „Schlüsselroman“ herbeisehnt. Da möchte man irgendwann nur noch rufen: Kinder, Schlüssel sind hier echt nicht das Problem, sondern Tassen und Latten. Im Schrank und … naja, lassen wir das.

Der unbedingte Wille zur Dechiffrierung ist sensationslüstern und ungerecht gegenüber dem Autoren, denn das Buch ist eben vor allem wahnsinnig gut geschrieben. Stuckrad-Barre kann, das beweist er jetzt auch schon seit über 25 Jahren, in Situationen das Wesentliche erfassen (was ja selten das ist, worüber alle reden würden) und beschreiben.

Damit macht „Noch wach?“ die ganze Drumherum-Berichterstattung absolut überflüssig. Es ist, gerade weil es sich immer wieder lustig macht über absolute Urteile und definitive Einschätzungen, ein beinahe komplettes Abbild der mittleren 10er bis frühen 20er Jahre. Ein etwas zu früh erschienenes Kompendium für nachgeborene Generationen, in dem die später noch mal nachgucken können, was für einen Quatsch es damals (also: heute, wenn auch nicht mehr zwingend nächstes Jahr) so gab: Twitter, Fox News, Elektroroller, Wirecard und die FDP.

Der leibhaftige Elon Musk hat einen Cameo-Auftritt und wird dabei von Stuckrad-Barre derart gut beschrieben, dass irgendwelche Biographien hernach überflüssig sind (was sie natürlich eh sind, denn Elon Musk ist – wie die allermeisten Männer in diesem Buch – ein absoluter Loser, dessen relative Wichtigkeit sich objektiv nicht erklären lässt, was diese ganzen Männer und ihre jeweiligen Erfolge um so erschütternder macht). Sprachlich legt der Autor eine brutale Präzision an den Tag; lauter finale Rettungsschüsse mit der abgesägten Schrotflinte. Die Silicon-Valley-Hörigkeit alternder deutscher Manager wird genauso abgehakt wie die mit ihr einhergehenden „new work“-Immobilien — und wenn man tatsächlich jemals zu Architektur tanzen konnte, dann in der Form, wie Stuckrad-Barre diese absurden „The Circle“-Konzernzentralen beschreibt. Ihre „Philosophie“: Arbeit soll sich anfühlen wie Freizeit — aber eben auch umgekehrt. Und das passt dann natürlich wieder sehr gut zur Verknüpfung von Dienstlichem und Privatem auf ganz anderer Ebene.

Eigentlich erzählt der Roman auch mindestens zwei Geschichten: Die von diesem ganzen Machtmissbrauch-Elend und die eines Vaterlosen, der viel zu lange an seinem väterlichen Freund festhält, während dieser viel zu lange an seinem leitenden Angestellten festhält. Die eine überlagert die andere zurecht, weil sie die größeren Ungeheuerlichkeiten enthält, aber irgendwann lohnt es sich vielleicht auch noch mal genauer hinzuschauen, wie viele junge Männer, deren Väter früher zu viel gearbeitet haben, im Laufe der Jahrzehnte ihre Karrieren in allen möglichen Branchen älteren Männern verdanken, die zwar zu wenig zuhause waren, aber wenigstens bei der Arbeit als „Mentor“ jemanden „unter ihre Fittiche nehmen“ können.

Und natürlich steht irgendwann breitbeinig die Frage im Raum, ob die Geschichte von Frauen, die sich durch ein Minenfeld von juristischen Drohungen, beruflicher Existenzangst und Retraumatisierung bewegen, denn jetzt unbedingt von einem weiteren Mann erzählt werden muss — aber auch damit setzt sich der Erzähler (aber in Interviews auch sein Autor) immer wieder auseinander. Der Erzähler sagt, dass er sich diese Rolle nicht ausgesucht habe, aber wenn einer der bekanntesten Autoren des Landes auf die ganz große Pauke haut, schlägt das eben höhere Wellen, als wenn jemand anders ein anderes Buch zum gleichen Thema geschrieben hätte. Das kann man unbedingt schlecht finden oder ungerecht, aber es ist – Stand jetzt – der Zustand unserer Aufmerksamkeitsökonomie.

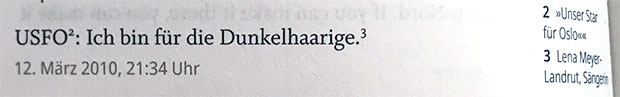

Dabei ist es besonders interessant, wie fast alle Medien übersehen, dass sie und ihre Spekulations-Berichterstattung ja selbst schon im Roman vorkommen. Schwarz auf weiß, auf Seite 349:

Kurzum, ein unwiderstehliches Gossengeschwätzsujet, und das bereitete vielen die allergrößte Freude. Die Zutaten waren ja auch unschlagbar: Sex, Schönheit, lange Nächte — erst dadurch wurde das ganze eine STORY, eine Story, die jeden interessierte. Schwiemelig, doppeldeutigkeitssatt und geifertriefend geriet das Gerede und Geschreibe darüber, und das nahm leider der eigentlichen Geschichte ihre Wucht.

Konrad Lischka und Frank Patalong stammen auch aus dem Ruhrgebiet. Lischka ist 32 und in Essen aufgewachsen, Ptalaong 48 und aus Duisburg-Walsum. Heute arbeiten beide bei “Spiegel Online” in Hamburg, aber sie haben ein Buch geschrieben über die “wunderbare Welt des Ruhrpotts”: “Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach”.

Konrad Lischka und Frank Patalong stammen auch aus dem Ruhrgebiet. Lischka ist 32 und in Essen aufgewachsen, Ptalaong 48 und aus Duisburg-Walsum. Heute arbeiten beide bei “Spiegel Online” in Hamburg, aber sie haben ein Buch geschrieben über die “wunderbare Welt des Ruhrpotts”: “Dat Schönste am Wein is dat Pilsken danach”.

Mit seinem Sohn Alex hat sich Tom in ein Ferienhaus in einer entlegenen Bergregion zurückgezogen, weil er sich verfolgt wähnt. Verfolgt von einer Frau, die er Lisa nennt und die bestialische Morde in der halben Welt verübt hat: Menschen gehäutet, Menschen gekocht, Menschen gepfählt. Tom berichtet von diesen Morden und redet noch über sehr viel mehr, während er sich jeden Abend mit Whiskey und Koks den Schädel zuknallt — wodurch seine Schilderungen nicht gerade rationaler, glaubwürdiger oder einfach auch nur zusammenhängender wirken.

Mit seinem Sohn Alex hat sich Tom in ein Ferienhaus in einer entlegenen Bergregion zurückgezogen, weil er sich verfolgt wähnt. Verfolgt von einer Frau, die er Lisa nennt und die bestialische Morde in der halben Welt verübt hat: Menschen gehäutet, Menschen gekocht, Menschen gepfählt. Tom berichtet von diesen Morden und redet noch über sehr viel mehr, während er sich jeden Abend mit Whiskey und Koks den Schädel zuknallt — wodurch seine Schilderungen nicht gerade rationaler, glaubwürdiger oder einfach auch nur zusammenhängender wirken.